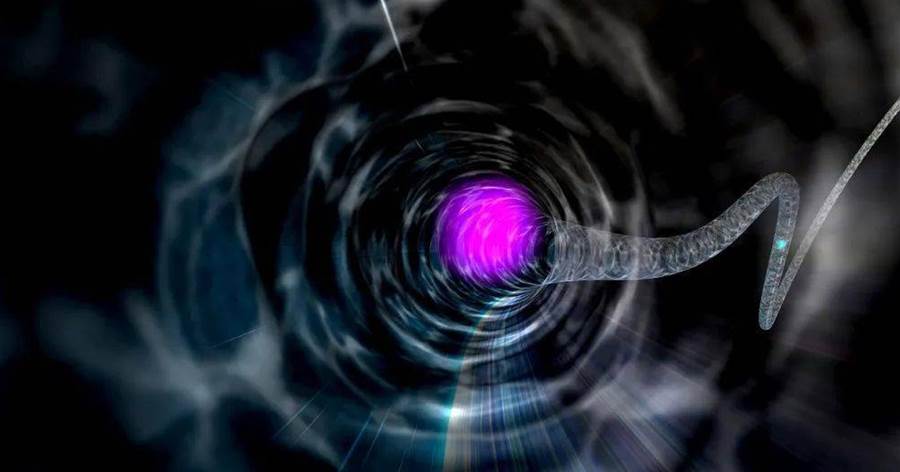

當我們提起蟲洞,人們會自然聯想到科幻電影中那被描繪為連接兩個不同世界的神秘通道。但蟲洞究竟是什麼呢?科學家們對它的研究和探索又有怎樣的進展呢?

蟲洞的概念最早由愛因斯坦和羅森在20世紀30年代提出,當時他們在研究引力場方程時想象了一種可以連接黑洞與白洞的通道,被稱為愛因斯坦羅森橋。廣義相對論認為,由于物質的存在,時空是可以彎曲的。如果把它想象成一張紙,并在紙上標記兩個點,彎曲起來,這兩點就能夠重合。蟲洞理論上便是這樣一種連接宇宙中不同點的時空結構。

雖然黑洞的存在在2019年得到了科學家們的實證,但蟲洞是否真的存在直至今日仍是一個未解之謎。蟲洞是相對論中預言的一種天體,但現實世界中并沒有實際意義上的蟲洞被發現。這可能是因為蟲洞在剛剛形成的那一瞬間就因為不穩定的狀態迅速崩潰掉了。科學家認為,如果有足夠的負能量,可能就能夠幫助蟲洞保持穩定。

然而,這種「負能量」雖然在宇宙中普遍存在,也在卡西米爾效應實驗中被證實,但我們無法在巨觀尺度上獲取到足夠的負能量來維持蟲洞。據估算,要維持蟲洞所需的負能量值,相當于一顆行星的質量。這就意味著,在制造巨觀意義上的蟲洞這一點上,人類尚未達到三級文明,幾乎是不可能的任務。

文章未完,點擊下一頁繼續

文章未完,點擊下一頁繼續

下一頁